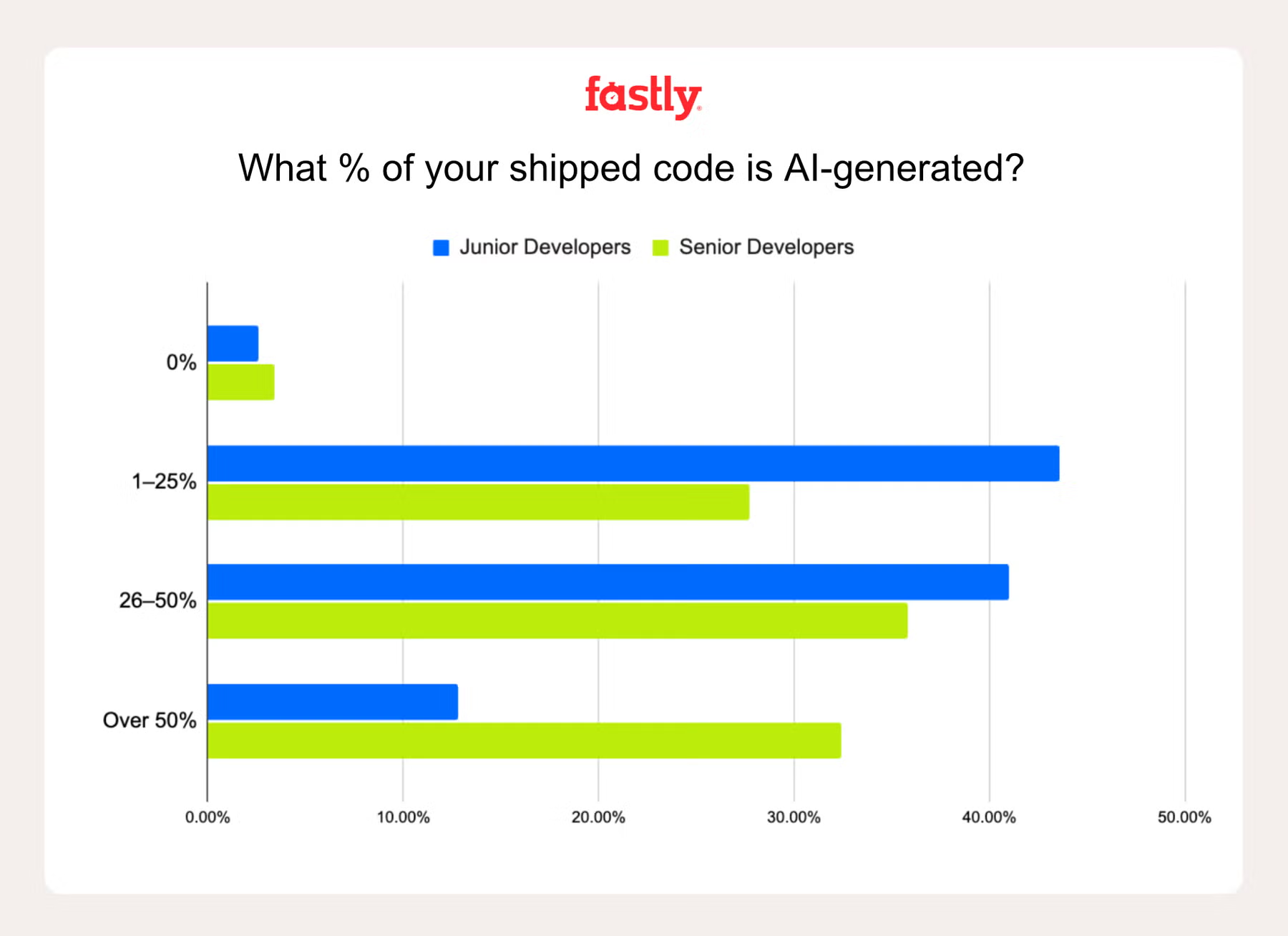

2025年7月、クラウド企業Fastlyが米国の開発者791人を対象に行った調査によると、AIコード生成ツールの活用度は開発者の経験年数によって大きく異なることが明らかになりました。

10年以上の経験を持つシニア開発者の32%が「出荷コードの半分以上がAI生成」と回答したのに対し、ジュニア開発者(2年未満の経験)はこの割合が13%に留まっていたのです。

あるシニア開発者は「AIはコードのベンチテストと修正を人間よりも速くこなす。何度も助けられている」とコメントしたのに対し、ジュニア開発者は「AIが"自分が何をしようとしているか"を勝手に決めつけてしまうことがあって、それが違っていると、結局自分でやり直さなければいけないのが大変だ」とAIとのすれ違いに不満を漏らしています。

この差は、単なるツールの使い方ではなく、AIへの信頼度や修正スキルの差に起因していると考えられます。

AIの生産性ギャップ

AIをより活用する傾向にあるシニア開発者ですが、実際に生産性が向上しているかどうかに関しては見方がわかれているようです。59%が「AIで出荷が早くなる」と回答する一方で、約30%は「修正に時間がかかり、時短効果が相殺される」とも述べています。過去、AI使用時に開発時間が19%増加するという調査結果も発表されおり、AIで生産性が向上するとは必ずしもいいきれない状況のようです。

生産性に感じるギャップは、「スムーズに感じる」AI補完の心理的効果と、実際の編集・テスト・再構築の手間との乖離に起因しているようです。

ただし、AI導入のメリットは効率だけではありません。約80%の開発者が「AIでコーディングが楽しくなった」と回答しており、効率はともかく、モチベーション向上やタスク突破の感覚が開発者の満足度を高めているようです。

サステナビリティ意識の高まり

開発者も地球環境とは無縁ではいられません。経験年数が上がるほど、省エネ設計(グリーンコーディング)への意識が高まる傾向があるようです。約2/3の開発者が、AIツールのカーボンフットプリントを認識していると回答し、電力を大量に消費するAIをコーディングに活用することについて問題意識を持っているようです。

Hacker Newsでの議論から見える「現場の温度感」

Fastlyの調査は、経験とスキルを持つシニア開発者の方がよりAIを活用しているという興味深い結果が現れているといえます。

Hacker Newsのスレッドでも、Fastlyの調査に対して以下のような声が上がっています:

- 「AIが生成するコードは“それっぽい”けど、実際にはバグだらけ。経験がないと見抜けない」

- 「Copilotは便利だけど、結局は“補助輪”でしかない。自転車に乗れる人には速いが、初心者には危険」

- 「AIが生成したコードをレビューする時間が増えた。チーム全体の生産性はむしろ下がっている」

現場ではAIの"見かけの速さ"と"実際の手間"のギャップに対する懐疑的な声も根強くあることがわかります。