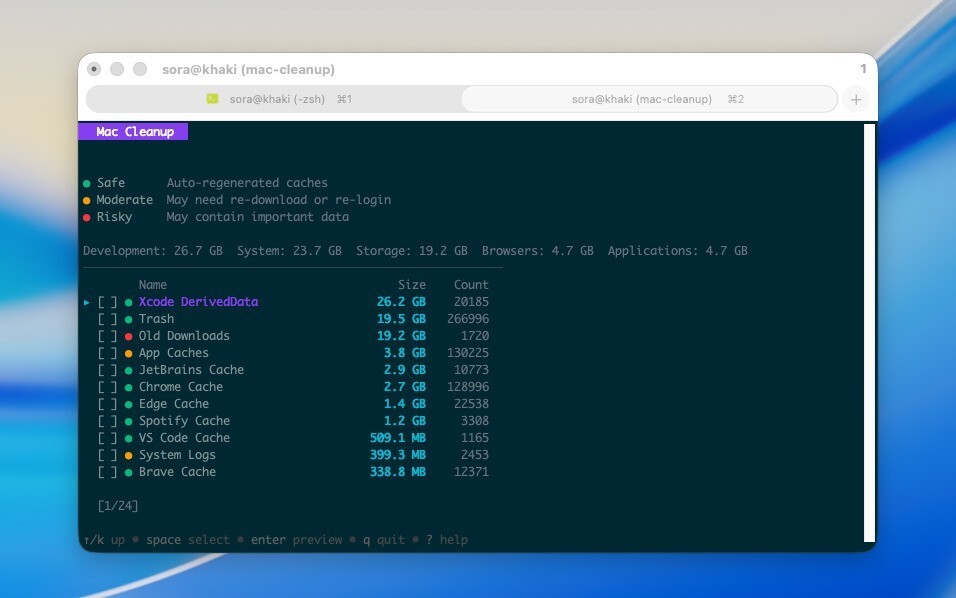

普段使用しているM4 Mac miniは、標準の256GB SSD搭載モデルです。

最初はこれでもいけるかなと思っていたのですが、XcodeやRubyMineなどの各種開発環境を使っているとやはり空き容量が足らなくなってきました。しかも、空き容量が50GBを切るあたりからなんか遅い……?と感じることが増えてきました。

そこで以前から考えていた、「いっそ外付けSSDを起動ディスクにしてしまおう!」という作戦を実行することに。

うまくいくかどうかかなり不安だったのですが、結果から言うと、めちゃくちゃ快適になりました。体感&ベンチマーク値では内蔵SSDより速いくらいで安定性も問題ありません。

使用したのはこの2つのアイテム

Macは外付けSSDにmacOSをインストールして起動することができます。macOSの起動ディスクとして使用する場合、できるだけ高速な環境を準備したいということで、USB4対応のSSDケースと、PCIe Gen4対応のNVMe SSDを使用することにしました。

ロジテック USB4対応 SSDケース「LHR-LPNVWU4CD」

ケースはロジテックのUSB4対応SSDケース「LHR-LPNVWU4CD」を選びました。1万円以下で購入することができ、このケースを使ってmacOSを外付けSSDから起動している人も何人かいるようです。やはり先例があると安心できます。

このケースは以下のような特徴を持っています:

- 最大40Gbpsを実現するUSB4(Gen3×2)搭載SSDケース

- Macの起動ディスクとしても使える最大3,800MB/sの超高速データ転送

- 熱を逃がしやすいフルアルミボディ

- ネジ1本で組立&カンタン装着

- シリコンカバーつき

ファンはなく、筐体自体がヒートシンクとなってて熱を逃がす仕組みです。

なお「ロジテック LGB-PNVU4C」は型番が違いますが販路が異なるだけの同じ商品らしく、「玄人志向 GWM.2AM-U4CC」もかなり似た(同じ?)商品の模様です(本当に同じかどうかは分かりませんがそっくりです)。

WD Black SN7100 NVMe SSD 1TB

SSDは「WD Black SN7100 NVMe SSD 1TB」を選びました。こちらは選択肢がすごく多いのですが、Amazonのレビューによると比較的低発熱・低消費電力で安定しているという書き込みが多かったのが決め手となりました。

以下のような特徴を持っています:

- 【インターフェース】M.2 2280 PCIe Gen 4×4

- 【読み取り】シーケンシャル最大 7,250MB/秒、ランダム最大1000k IOPS

- 【書き込み】シーケンシャル最大 6,900MB/秒、 ランダム最大 1400k IOPS

- 【保証】5年

WD Black SN7100はDRAMレスドライブですが、ホストデバイスのメモリの一部をキャッシュとして利用する「HBM(Host Memory Buffer)」を採用しています。

接続&セットアップ手順

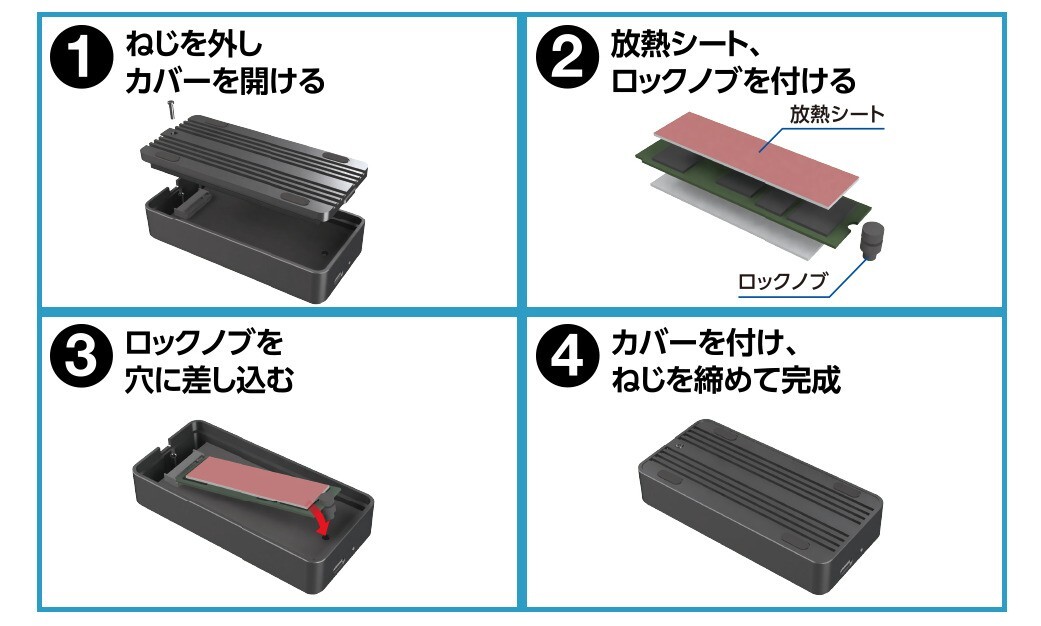

SSDの準備はそれほど複雑ではありません。しかし放熱シートを忘れずに取り付ける必要があります。紙のマニュアルは付属していないためWebマニュアルを事前に確認しておくことをおすすめします。

実際の手順です:

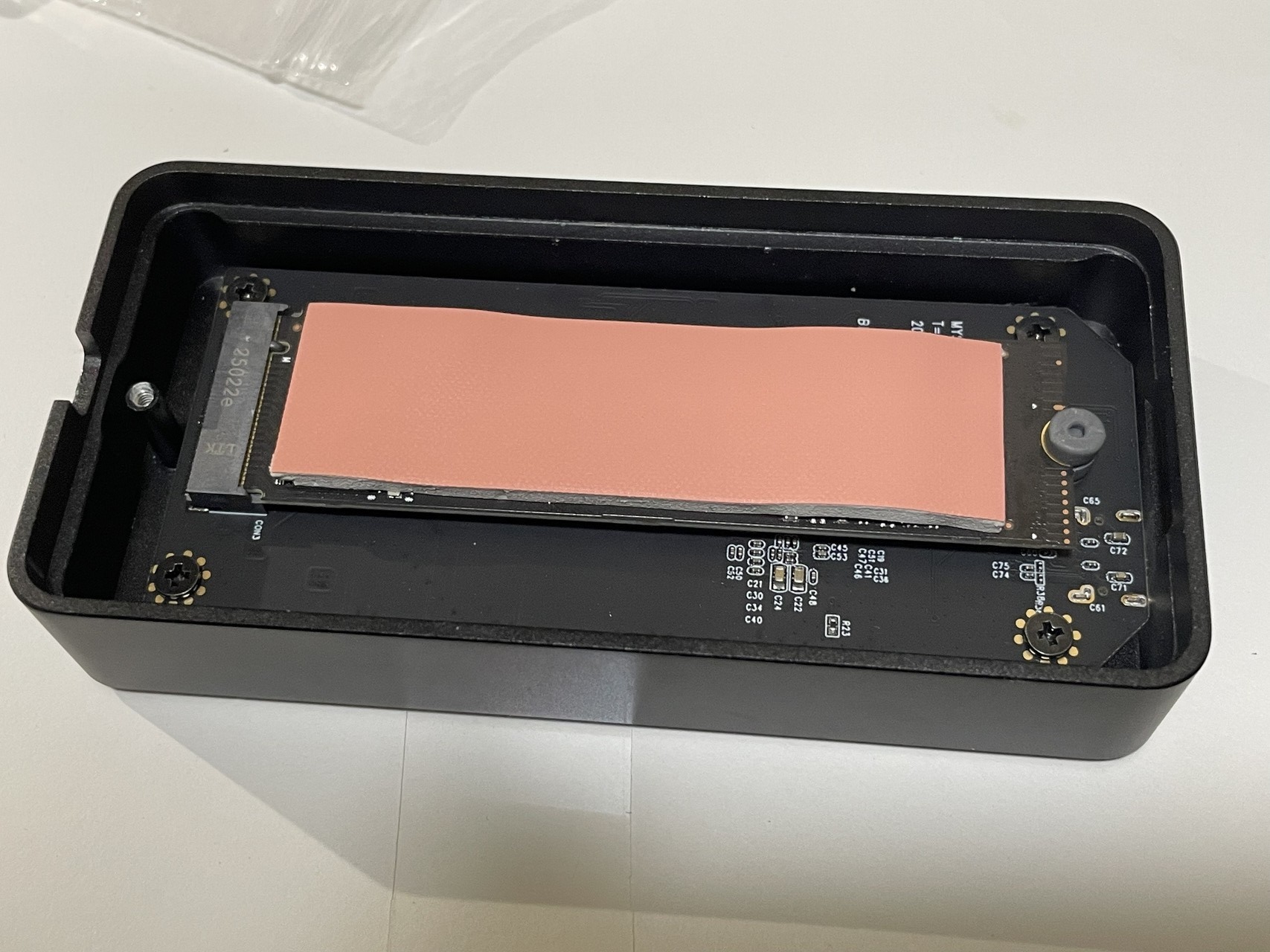

▲放熱シートをSSDに取り付けます。片面実装のSSDの場合は両面に、両面実装の場合は上側だけにつけます。ピンクが外側です(これもマニュアルに掲載されています)。

▲SSDを端子に差し込み、プラスチックのピンで固定します。ピンの溝にSSDのくぼみをはめ込む必要があるため、端子を接続する前にある程度あたりを付けておいたほうがやりやすいと思います。

あとは蓋をしめてネジで止めるだけです。ネジが舐めたという報告も一部ありますので、あまり大ざっぱにやらないほうが良いかもしれません(一応予備のピンとネジが準備されていましたが…)。

macOS Sequoiaのインストール

SSDの準備ができたらMacに接続し、まずはきちんと動作しているか確認します。

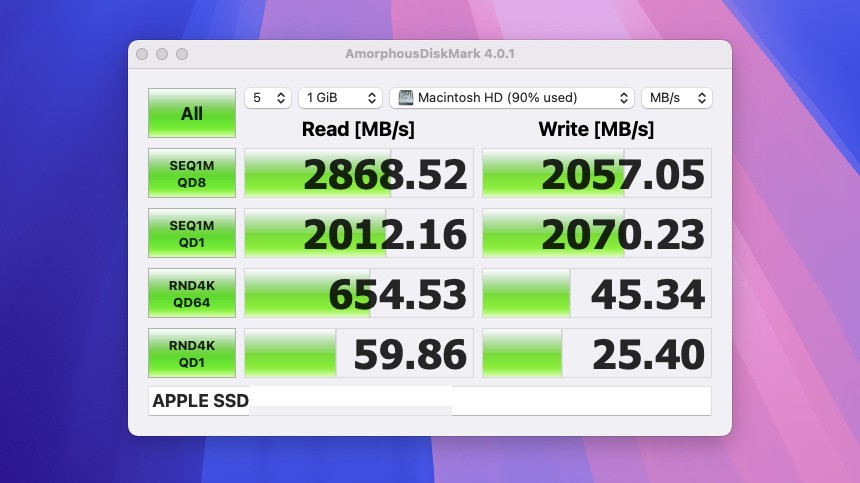

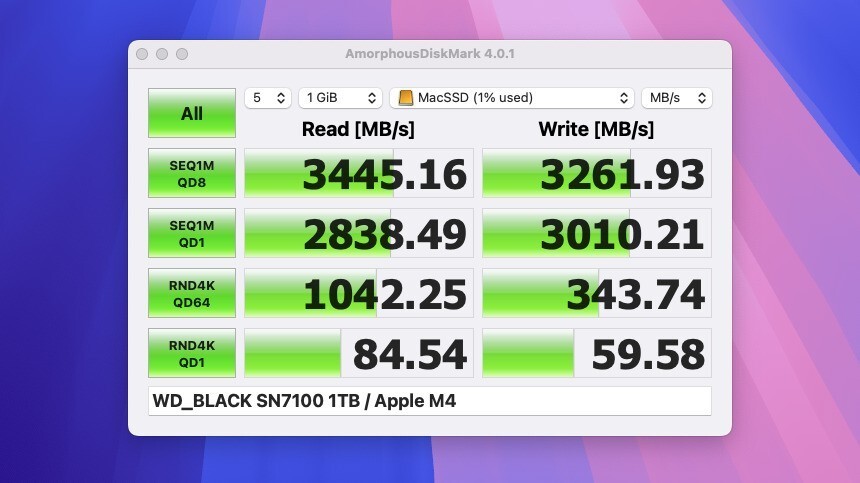

ディスクユーティリティを起動してAPFSでフォーマットし、macOSの定番ベンチマークツールとして定着しつつある「AmorphousDiskMark」を使ってベンチマークしておきます。

内蔵SSDのほうが外付けSSDより速いはずですが、手元の環境では外付けの方が高速でした。

▲内蔵の256GB SSD

▲外付け1TB SSD

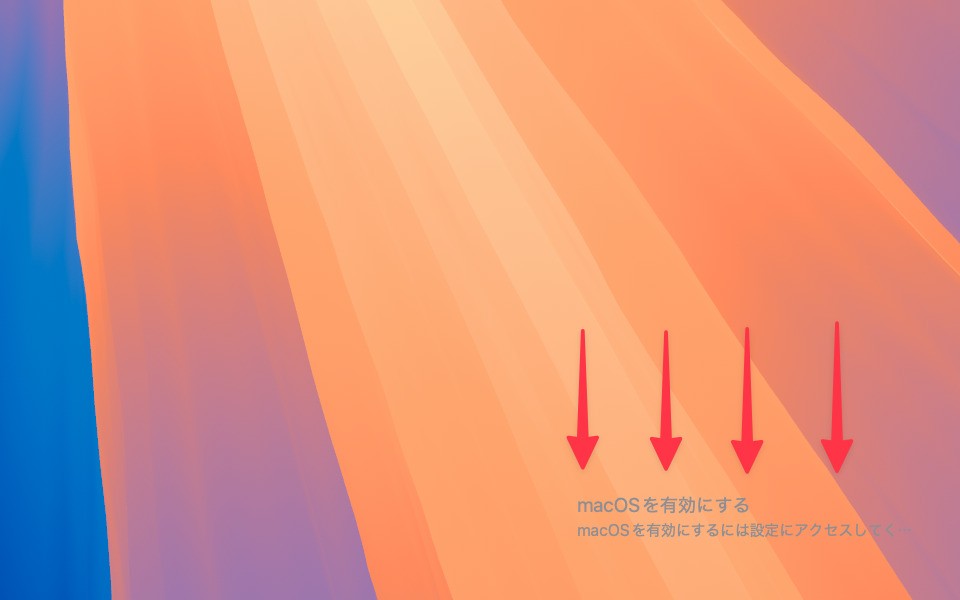

次に外付けSSDから起動するために、Appleの公式ドキュメント「外付けのストレージデバイスにmacOSをインストールし、起動ディスクとして使用する」に従って作業します。

macOS Sequoiaのインストーラーをダウンロードし、インストール先として外付けSSDを選択します。

インストール後、外付けSSDを起動ディスクとして選択して、再起動します。USBインストールメディアが必要かなと思ったのですが、実際にやってみたところこの手順でいけました。

既存データも移行アシスタントを使って内蔵SSDから転送できます。

実際に使ってみた感想

実際に外付けSSDからmacOSを起動してみたところ、内蔵SSDのときより高速にデスクトップが表示されて驚きました。先ほどのベンチマークでも実証されていましたが、体感的にもキビキビ感に違いを感じるほどです。少なくとも、再起動時の差ははっきりと感じました。

スリープからの復帰も安定しており、気になっていた「スリープ復帰後に使えなくなる問題」も全くありません。まだあまり使っていませんが認識エラーは一度も起こっていません。

ただし、温度はやや高めなのでその点は注意が必要です。SMARTのTemperatureの値によると、通常使用中は50度以上になることが多く、激しめに使うと56〜57度ぐらいまでいきます。Temperature Sensor 1(おそらくコントローラーの温度?)は60度以上を常に維持しています。

SMARTの値はsmartctlを使いsudo smartctl -a /dev/disk4で確認できます。

=== START OF SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED SMART/Health Information (NVMe Log 0x02) Critical Warning: 0x00 Temperature: 52 Celsius Available Spare: 100% Available Spare Threshold: 10% Percentage Used: 0% Data Units Read: 1,466,665 [750 GB] Data Units Written: 1,706,271 [873 GB] Host Read Commands: 34,456,286 Host Write Commands: 19,402,344 Controller Busy Time: 30 Power Cycles: 42 Power On Hours: 18 Unsafe Shutdowns: 1 Media and Data Integrity Errors: 0 Error Information Log Entries: 0 Warning Comp. Temperature Time: 0 Critical Comp. Temperature Time: 0 Temperature Sensor 1: 63 Celsius Temperature Sensor 2: 54 Celsius

温度は高めですが、警告温度まではいっていないので、とりあえずそのまま使おうと思っています(どうしても気になる場合は、ヒートシンクを追加したり、ファンで冷やしたりといった手段もあるようです)。

まとめ

とくに夏場は温度の問題が気になりますが、ケース+SSDあわせて2万円程度で容量が一気に1TBに増えるのは魅力的です(Apple公式の場合1TB SSDストレージは +6万円です!)。

Macの内蔵SSDが256GB以下で容量に悩んでいる方、特に起動ディスクの容量を増やしたい方にとって、外付けSSDを使う方法はありだと思います。