マルウェア対策評価会社のAV-Comparativesは5月にアンチウイルスソフトがシステムに与えるパフォーマンスへの影響を調査し、Microsoft Defenderがシステムを最も酷使するプログラムの一つであることを発見しました。

今回、TechPowerUp(TPU)はこの問題に対してさらに調査を行い、Microsoft Defenderのパフォーマンスへの影響は、AMDのCPUには無関係で、IntelのCPUにだけ悪影響を与えるDefenderのバグと関係している可能性があることがわかりました(Neowin)。

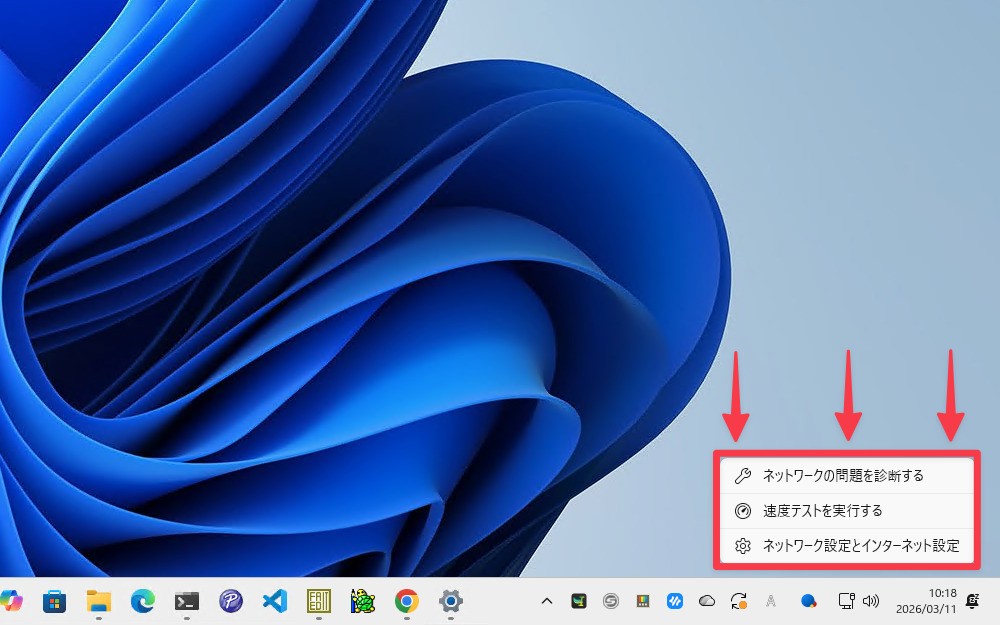

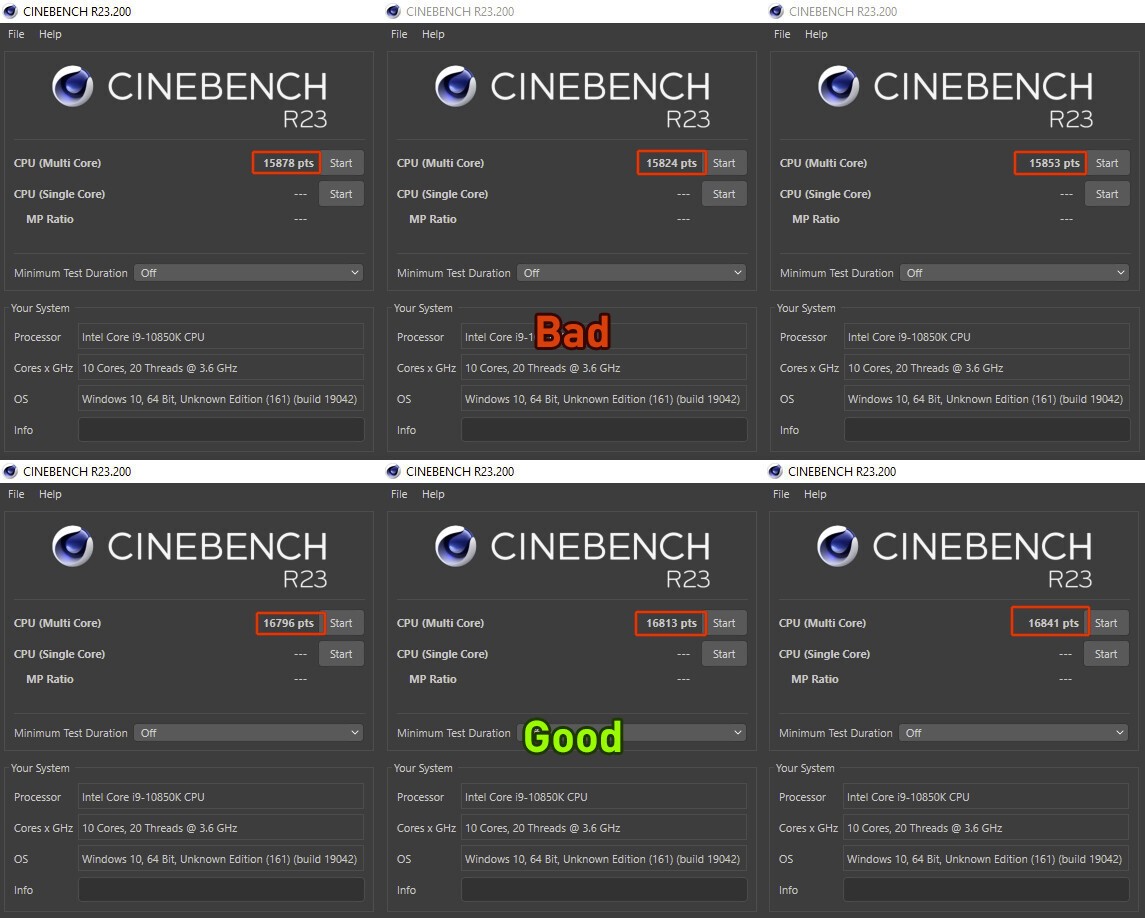

TPUは、Microsoft DefenderのサービスプロセスであるMsMpEng.exeが、IntelのCPUサイクルを消費し、パフォーマンスに悪影響を与えることを発見しています。この挙動を確認するために、マルチスレッドを多用するCinebench R23レンダリングベンチマークが使用され、リアルタイム保護が有効な場合(Bad)、リアルタイム保護が無効な場合(Good)の2つのシナリオでテストが実行されました。

Intel Comet Lake-S Core i9-10850Kを使用したテストで、リアルタイム保護を有効にすると約6%のパフォーマンス劣化が行っていることがわかります。AV-Comparativesのテストでははるかに性能の低いCore i3プロセッサが使用されており、Defenderのスコアが低かった理由も納得できるものとなっています。

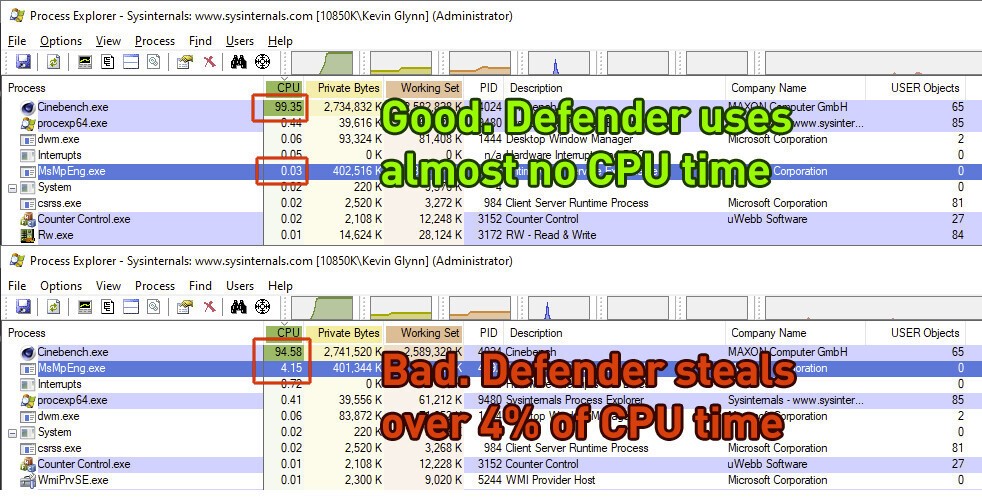

Microsoft SysinternalsのProcess Explorer機能を使った調査でも、MsMpEng.exeが4%以上のCPUを消費していることがわかります。

Defenderのバグが原因か

TPUは、Defenderがバグによって、Intelのパフォーマンスカウンターモニター(PCM)を必要以上に使用し、それが他のプロセスとのコンフリクトを引き起こしていると考えています。Intel PCMはCoreプロセッサやXeonプロセッサのコード実行時の内部リソースの使用率を計測する役割を担っています。

TPUは、同社の新しいCounter Controlソフトウェア(無料ダウンロード可能)によって、このバグを緩和することができると説明しており、このソフトウェアを、Microsoftがこの問題の正式な修正版をリリースするまでの一時的な回避策として使用することができます。ただし全くパフォーマンス劣化を感じない場合、回避策をインストールしないで済ます方が安全だと思われます。