AIを活用した「バイブコーディング(vibe coding)」は、プログラミング業界に革命をもたらしつつあるように見えます。大規模言語モデル(LLM)を使えば、コードを書く手間が省け、まるで工場のように次々と機能を追加できるようにみえますが、本当にそれが開発者の未来なのでしょうか。自らの体験からバイブコーディングがもたらす落とし穴を赤裸々に語ったブログ記事「The vibe coder’s career path is doomed」が注目を集めています。

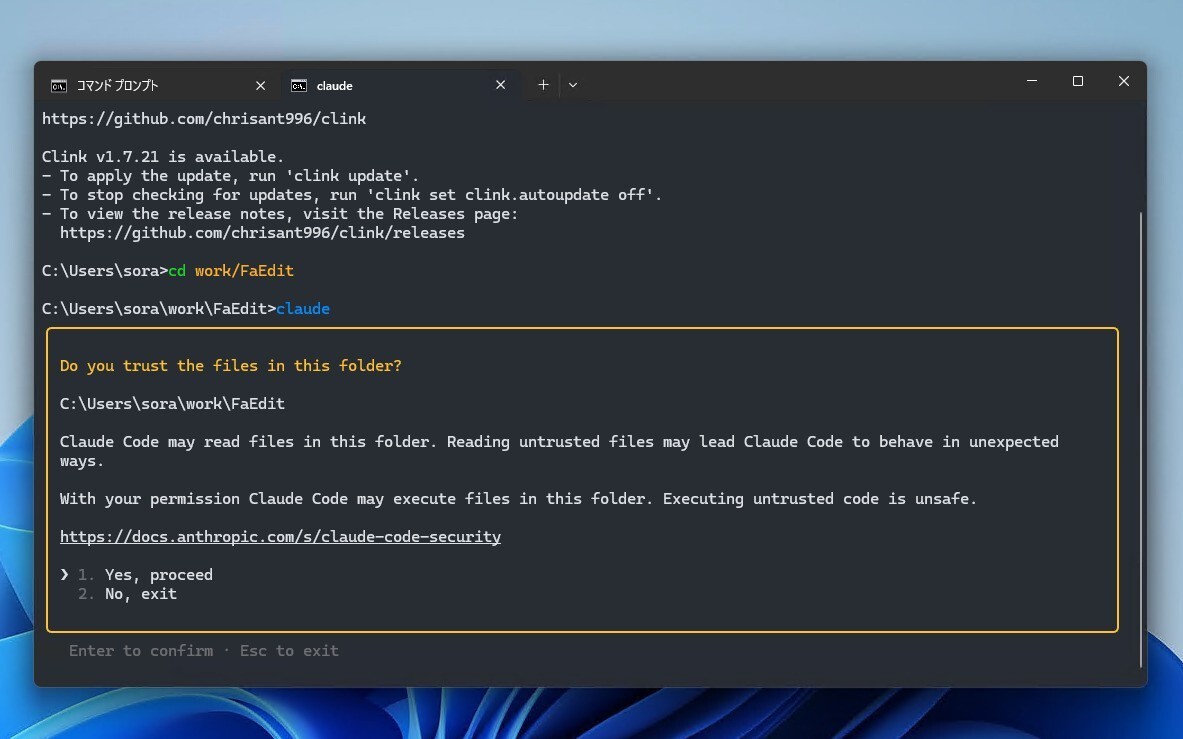

筆者は、実際にAIエージェントを利用したコード開発をはじめ、ClaudeなどのAIがコード、テスト、PRまでを自動化し、複数のエージェントが同時並行で開発を進める様子を体験します。思いつきから実装までが爆速で進み、当初は深い満足感を味わっていました。

しかし、状況が複雑になると破綻が始まります。AIが同じミスを繰り返すようになり、バグ修正地獄へ突入。PRの理解不足でコードベースがブラックボックス化し、全体構造の理解(メンタルマップ)が喪失することになるのです。

プロンプトだけで勝てる?幻想への批判

AIに指示を出す「プロンプト」は誰でも数週間で習得可能です。Rustなど実際のプログラミング言語に関する深い知識と比較すると違いが明確で、長期的な価値は低く、スキルはすぐに陳腐化します。

「10倍速くなる」に関しても、LLMは人間でいうところのタイピングが速いだけで、実際の課題は設計・仕様・バグ修正にあり、生産性の本質は速度ではなく品質と構造にあるとの指摘が行われています。

AIによって、開発者は管理者のような立場になるという言説に対し、それはエンジニアといえるのだろうかと疑問を呈し、本物の開発者は、アーキテクチャ、設計、保守、セキュリティの知識を持ち、MVP(Minimum Viable Product = 実用最小限の製品)を早く作るだけではプロとは言えないと強調しています。

またAI産業に関しても、データや電力、LLM自体の性能の壁、VC依存の不健全な成長モデルなどの問題が存在し、規模・品質・持続可能性に対する疑問を呈しています。

結論:AIは手段であり、目的ではない

筆者はAI自体を否定しているわけでははく、ライティングや軽微なコーディングでは活用しています。ただし、「フルAI開発」をキャリアの中心に据えるのは危険すぎると考えていて、技術的深みと理解を持つ開発者こそが、これからの時代にも価値を生むと結んでいます。

この記事に関する議論はHacker Newsでも行われていて、AIツールとの付き合い方に関するさまざまな議論が行われています。Vibe Codingの利点と限界に関して考察したい方は参考にしてみてはいかがでしょうか。